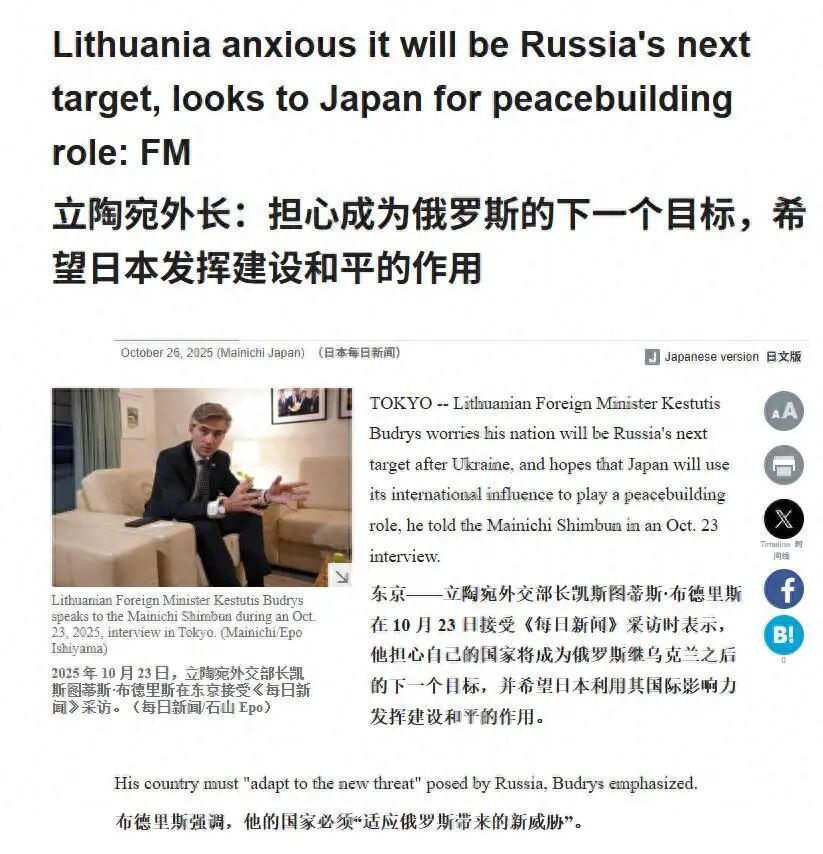

10月23日诚信优配,立陶宛外长布德雷斯访问东京,与日本外相茂木敏充进行会谈,双方一致同意推进《情报保护协定》磋商。这一协定核心内容是允许两国共享机密情报。

布德里斯更进一步,公开希望日本能与立陶宛联手共同抵御“邪恶的东方核大国”——俄罗斯。

立陶宛,这个波罗岸小国,长期生活在俄罗斯的“影子”之下。北接加里宁格勒,南邻白俄罗斯,身处北约东翼最前沿,稍有风吹草动,立陶宛就是第一道防线。

俄乌战争的爆发使立陶宛的地缘压力无限放大。俄军在其西部战区不断增兵,加里宁格勒的导弹阵地频繁演练,白俄罗斯境内的俄军部队也没有撤离的迹象。

面对持续军事压迫,立陶宛政府决定未来十年内投入11亿欧元强化边境防御。对于一个GDP不到800亿欧元的小国,这不是个小数目。

保护“苏瓦乌基走廊”更是重中之重,那条连接波兰和波罗的海三国的唯一陆路生命线。

最近,立陶宛领空屡次遭遇入侵——两架俄军军机“未经通报”飞入其领空约700米,停留约18秒;白俄罗斯方向的不明无人机飞越事件也时有发生。

这种“边界骚扰”的频率虽不至构成战争前兆,但对一个面积6.5万平方公里、人口不足300万的小国,足以被定义为“混合战争初级阶段”。

立陶宛为何选择日本?表面距离遥远的两国,实则在“对共同敌手的警觉”上心有戚戚。

日本同样面对来自俄罗斯的核讹诈与朝鲜导弹的双重压力。俄乌战争后,日本不仅加入欧美制裁阵营,冻结大量在俄资产,还彻底中断了与莫斯科的北方领土谈判。

情报保护协定的磋商不是偶然试探,而是明确的战略表达。日本想要获取来自俄罗斯前线的第一手情报,立陶宛则希望借助日本在印太的影响力,为自己在欧盟与北约之外再加一道保险。

对日本而言,立陶宛虽然体量小,却是接近“危险源”的前哨。与其通过北约间接获取信息,不如直接与当地政府建立渠道。

立陶宛是欧盟成员国,日本通过它不仅能了解俄军动态,还能影响欧盟的对俄政策。这种双向渗透,对日本来说是极具吸引力的外交杠杆。

日本与立陶宛的接触已按月度推进。从6月首相官邸的一场会谈开始,到10月外务省的正式磋商,两国的安全合作迅速深化。

今年6月,日本首相与立陶宛总统会谈时一致同意启动讨论,探讨缔结允许交换机密信息的“情报保护协定”的可能性。

日立两国经济上也有合作空间。立陶宛在激光与半导体材料领域具备技术能力,日本则有整合与产业转化的优势。两国的技术合作,已经开始试点项目。

日本自卫队2025年下半年拟与立陶宛进行一次“扫雷训练合作”。但从军种、规模到地域选择,这项合作的象征意义大于实战价值。

它更像一次“安全演示”——展示日本站在北约“理念阵线”的一侧,却绝不越界踩到实质军援的红线。

立陶宛与日本的靠近并非一帆风顺,面临多重现实障碍。

立陶宛国内政治动荡。总理与国防部长就军费问题发生公开冲突,沙卡莱涅被解职暴露出执政联盟的裂痕。这种不确定性,会直接影响外交政策的延续性。

立陶宛外交风格过于激进,容易引发不必要摩擦。今年7月,时任防长沙卡莱涅访问菲律宾期间,公开支持其在南海的主张,并批评中国的海上活动。

这种表态立刻引来中国的强烈回应,也让日本陷入尴尬。日本一向希望在对华关系上保持弹性,而立陶宛的“高调”可能成为日本战略的累赘。

日本国内也存在质疑声。有分析指出,与立陶宛的合作是否能带来足够的战略回报,还有待观察。日本正面临财政赤字和老龄化压力,是否要在遥远的欧洲投入资源,是一个现实问题。

对刚上任的日本首相高市早苗而言,立陶宛的邀请更像一颗“外交不定时炸弹”。她正面临内政疲软与外交脱焦的双重困局,在美日核协定延期问题上需谨慎保持对华、对俄、对韩三线的平衡。

立陶宛与日本的靠近,反映了一个更大趋势:欧洲与印太的安全,正在被放进同一个坐标轴。

近年来,北约与G7多个安全文件中均出现“理念同盟的全球化”字眼。从北约将中国列入“系统性挑战”,到美日推动“印太-欧洲互通”安全平台,整个西方话语体系正试图打破传统地缘界限。

布德里斯的喊话看似无厘头,实则顺应了这种 “安全叙事外溢” 的趋势。他代表的不只是立陶宛政府的个体意志,更是西方联盟中一部分激进国家对“全球威慑网”的主动探索。

对美国而言,将日本嵌入东欧议题,可以延展北约政治边界,而不需实际扩员;对立陶宛而言,绑定日本可视作向欧盟内部传递“我有外援”的战术姿态。

而当立陶宛在东京喊话时,立陶宛与白俄罗斯的边境局势进一步紧张。立陶宛单方面无限期关闭了与白俄罗斯的边境。

白俄罗斯外交部就此递交抗议照会,称立陶宛的行为是一种挑衅诚信优配,可能导致过境立陶宛通往俄罗斯飞地加里宁格勒的通道中断。

九龙配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。